|

讀《我,愿做中醫的殉道者》后有感

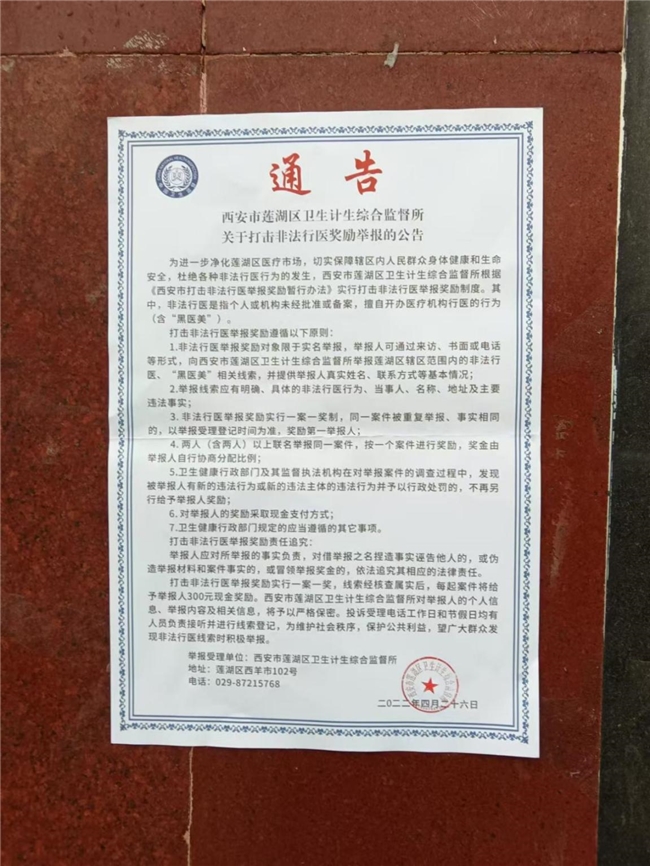

我,愿做中醫的殉道者 一位82歲老中醫的“呈堂證供” 到底是哪些人,在無視國家方針政策,違背黨和國家對中醫藥事業的基本方針,刻意阻撓扼制中醫發展?所謂法安天下,德潤人心,無德之人,何以言執法、行天下? 千年中醫,為舟為楫,度人度已,然而到今天,到我這一代,現在連我自身,都已難渡這世間陰險悲苦之河。民間中醫群體,更已身處21世紀最荒唐的鬧劇和最黑暗的悲劇之中。 —— 薛應中 2024年10月31日上午,有一位從安康而來的患者朋友到我家做客,我詢問其身體情況并習慣性地為他診脈。我年事已高,不能像以前那樣,哪怕是七十多歲時那樣,一天出現在好幾位患者家中,對他們的病情進行追蹤隨訪,有時候就只能勞駕患者到我家里來。 這時幾位自稱是某某區生計綜合監督所的,由數名社區人員陪同,事先不打招呼,直接上門,不容分說,“以后不允許在家中行醫,國家不允許”,并要求星期一將我的相關證件拿去他單位,朋友當場被嚇走,躲在樓下,官差走了以后,才敢上來。 第二天家人趕去后,他們要求驗看種種證件,糾纏不休,威脅要上報,并繳納罰款,具體數額等他們商議而定。我從五六十年代行醫一直到現在,居家行醫犯法,我還是頭回聽說。 我已是八十二歲高齡,世事已慣,尤其戴口罩那幾年,不時會有一些頤指氣使的小吏到我們診所,口氣強硬,說關就關,說停就停。但這是頭一次有人不請自來,到我家里,逼迫警告,宣示官威,內心還是受到了極大震撼。杜甫《石壕吏》和白居易《賣炭翁》里,沒有人性,麻木冷酷,唯上是從,欺上媚下的官差形象,突然在我眼前浮現。 家是中醫診療最合適的場所,不論是在患者家里還是在醫生家里,“居家診治”是中醫理論中核心的一部分。家乃人類生存、德性之本源。沒有冰冷強勢的醫學技術和交易型、投機型的醫患關系,家的氣氛有助于患者康復,醫者患者一對一,無外人打擾,患者的隱私也得到最好的保護。 何況古代的中醫,從來都不是官醫,哪來固定診治地點一說,因地制宜,隨順方便,一切為病家著想,患者適意,醫者便心安。建國初我伯父在鄉里行醫,就是在自己家中,哪怕他在村口土路邊搭個窩棚,患者依然會滿懷信任地投奔他而來。 在義正辭嚴的警告之下,我才意識到,我這六十年的行醫生涯,一直都在“違法”。我突然想,我在我自己家里,給我自己看病,不知是否也屬非法?我家里堅決拒斥任何的西醫針頭吊瓶,從來沒有各種裝著偽劣假冒西藥的瓶瓶罐罐,他們想從這方面網羅罪名,只能是徒勞的,但中藥材還是有一些,經常免費當贈品,為親友調理身體。現在想來,這到最后恐怕也是罪狀一條。 過度醫療和過度體檢無人過問;天價醫療和無效醫療無人過問;貽害深遠的藥源性傷害無人過問;無德無能既貪又腐的醫務高層無人敢管;損害億萬人健康的疫苗弊案無人敢再提;莆田系那些害人無數的醫院,到現在仍高居要津,也照樣能夠風生水起,財源廣進。偏偏只有民間中醫,動輒得咎,喘氣都有罪,現在人在家中坐,禍從天上來,試問民間中醫到底是犯了什么傷天害理的大罪? 不是每個人都沾著體制內的好處,老百姓很多沒有醫保。某些尸位素餐的管理者不沾人間煙火,認為“有病為什么不去正規醫院”,大醫院的門是那么好進的嗎?貧苦百姓得病,不敢向政府呼告,自己想想辦法,自行就醫,這是犯了天條嗎?“何不食肉糜”的那個白癡,雖不作為,起碼也沒有亂作為,起碼也沒有對百姓說,“你吃不起肉糜,也不許在家里啃紅薯!” 送走這幾位不速之客,出門發現,小區門外貼著揭發“非法居家行醫”有獎的通告,舉報人如何分成,如何獎勵,堂而皇之寫了好幾條,顯見得是苦心構思許久了。而且回想來人話語間隱約的暗示與威脅,一瞬間明白了,毫無疑問,這是針對我的。而且更大的迫害還在路上。

一直以為我還不算是最慘的。一些治病救人的民間中醫,被整頓、查封、處罰、賠償、判刑、直至傾家蕩產……但現在我知道了,我也無法幸免,對我有計劃、有步驟的圍剿已然開始。 就沖我有徹底治好癌癥的那么多例翔實醫案,就沖我六十年里無數次為患者義診免費看病,某些勢力是不會放過我的。 不將所有口碑好、受人民群眾歡迎、經受過時間考驗的中醫趕盡殺絕,他們不會收兵的。中醫不亡,他們不會善罷甘休的。 中醫千古傳承,常保民生,大善精誠,普救含靈。如今淪落到今天這個屈辱不堪的地步,卻無人敢言,所有人眼睜睜地看著它,一步步走向死亡! 對中醫如此打壓,已經是對中國最優良文化傳統的極度凌辱,是對全體國人、世道人心的無情踐踏。 當然這些回旋標最后也將打到他們自己身上。這些執法人員也都有父母子女,他們的祖上,一輩輩也受中醫護佑,一代代才存活到今天。 等輪到他們自己和親人被大醫院治得奄奄一息,被一紙病危通知書驅逐出去,他們才會明白,做為最后一根救命稻草的中醫,已被他們無情扼殺,最后的希望之火,已被他們親手掐滅,正所謂天理報應,毫厘不爽! 病人已經上門,或者在自已家里眼巴巴地向我呼救,如果不接診,與中醫的醫德相悖,但一旦接診,就將自己陷入“非法行醫”的危險境地。中華民族傳統文化里救死扶傷、大醫精誠這些無上珍寶,全被徹底扭曲異化。 中醫是個性化治療,靈活就是最大的特點,也正因如此,才有簡便效廉之美譽和優勢。民間中醫的中醫藥服務行為,只要有療效或維持患者病情向穩定方面發展,沒有人身傷害和醫療事故,就是對國家衛生事業有積極貢獻,就不應隨意干涉,更不應被人上門驅逐,并被認定為非法行醫! 民間中醫讓百姓有救治,保健康,為國家和政府減輕負擔,貴重的醫療資源留給有頭有臉的老爺太太們享用,各得其所,何樂不為,奈何一定要趕盡殺絕?貧苦患者卑微偷生的資格,也要被剝奪了嗎?實在是想不通,到底是哪些人,在無視國家方針政策,違背黨和國家對中醫藥事業的基本方針,刻意阻撓扼制中醫發展?所謂法安天下,德潤人心,無德之人,何以言執法、行天下? 前衛生部副部長、國家中醫藥管理局局長王國強曾經很深情地說:“我們這些穿了皮鞋、坐了辦公室的人,不要忘了民間。”國家領導人更一再強調,要建立符合中醫藥特點的服務體系、服務模式、管理模式、人才培養模式,使傳統中醫藥發揚光大。領導人還親自去仲景故里拜謁醫圣,又在新冠初起階段即讓中醫藥上場,才免去一場民族災難。 這些本應落實在老百姓日常生活中,成為一個個溫暖閃光的細節。然而到了下面,“支持中醫”不僅成為喊在嘴上的口號,從基層的監督管理工作看,民間中醫簡直是他們眼中不除不快的毒瘤!他們是處心積慮想要否定、摧毀和消滅我們祖宗的智慧與文明。 用故意拖延等方式導致執業證書過期,只此一計,中國碩果僅存人數少得可憐的老中醫群體,就已變成他們手中可隨意處置生殺予奪的螻蟻。然而,卻對國家實施中醫藥發展重大工程和健康中國行動,都造成了巨大的人才損失和經濟損失。民間中醫這原本最有能力、有活力的自主醫療事業,現在看基本已被摧毀貽盡。 千年中醫,為舟為楫,度人度已,然而到今天,到我這一代,現在連我自身都已難渡這世間陰險悲苦之河。民間中醫群體,更已身處21世紀最荒唐的鬧劇和最黑暗的悲劇之中。但我早已看淡生死,雖已是耄耋之年,但到我死的那一天,也要睜大雙眼,我要一直看著,直到某些殘害中醫的千古罪人,坐上歷史的審判席! 既然在家中的醫療活動違法,細思過往,我的違法行為歷歷在目,罄竹難書,而且橫跨六十年時間。先擇要供述幾例,公諸天下。 供述一: 上世紀80年代我曾堅持九年義診,大多數是在患者家里和我自己家里完成。僅1982年一年,就曾義診五千余人次,365日一日無休。

供述二: 1998年應邀為劉少奇的長女劉愛琴女士診治,我用中藥、針療,一周使其迅速康復。劉愛琴很感動,將其著作《我的父親劉少寄》一書題字贈我留念。整個診療行為,都是在愛琴女士的家里完成的。當時不知為何,并沒有人闖進來,將我們這“非法行醫”的醫患雙方一網打盡。

供述三: 八十年代中日友好期間,日本友人山本白鳥、澤田貞子等都曾到過我家,我也曾為他們進行診治,進行中醫交流活動。

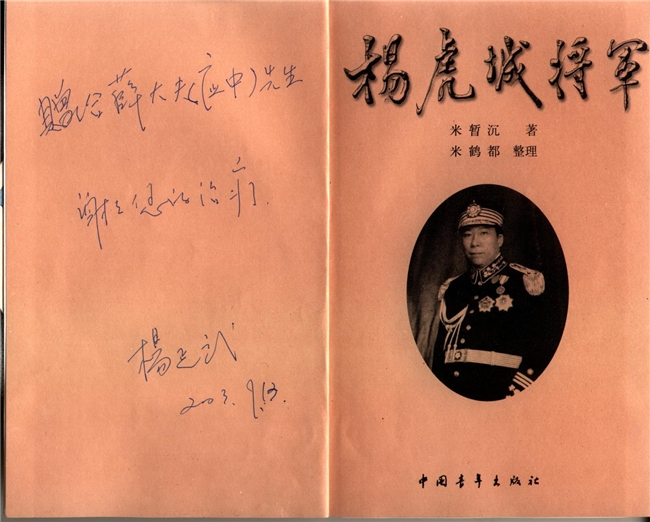

供述四: 為楊虎城將軍的后人楊延武診治。老一輩無產階級革命家的后代儒雅有禮,向我贈書致謝,又一再稱頌中醫。其格局風范,遠非那些媚上欺下,冷血無情,靠吸癰吮痣上位后殘害中醫的霄小之徒可比。

供述五: 在延安,為總書記入黨介紹人梁玉明的診病活動,也是在家中完成。

供述六: 軟骨癌患者何榮德,被大醫院專家博導們幾次勸誡,一周內必須截肢,否則后果不堪設想。患者不愿截肢,找到我后,三個月時間徹底治愈。診療場所,不是在他在西安的家,就是在我家。

供述七: 時光如梭,歲月如流。轉眼我已為人父,而薛老先生卻已年近古稀。我叩首感激上蒼能讓我結識薛老先生,感激之因有二。 清楚地記得,那是2011年夏季炎熱的一天,我像往常一樣工作,閑暇之余,在路邊吃了一碗涼皮,喝了一杯汽水,到下午便覺渾身不適,也沒有注意。而后高熱42度、腹瀉已不能離廁,直至瀉出清水一般,身若死尸沉重不堪,精神也隨之萎靡,出現輕度神志恍惚。家人將我送至西安乃至全國前列的西京醫院,化驗吊瓶,一夜過去,腹瀉未止,高熱不退,昏迷加重,迷離間總覺母親在床頭悲傷哭泣。 “……我強打精神于凌晨5時對母親言到,希望拔針出院去找薛老。我深知若不見薛老恐性命堪憂。在此期間母親見一晝夜病情不退反而加重,遂詢問醫院醫生,醫生說該用的辦法都用了,目前也沒有什么辦法了。于是,顧不得薛老勞累,天蒙亮,便擾了先生。先生聞后,連忙囑咐‘速來’……” 我于深夜救治的急重癥腹瀉患者靳皓幀。當然也是在我家里完成的。

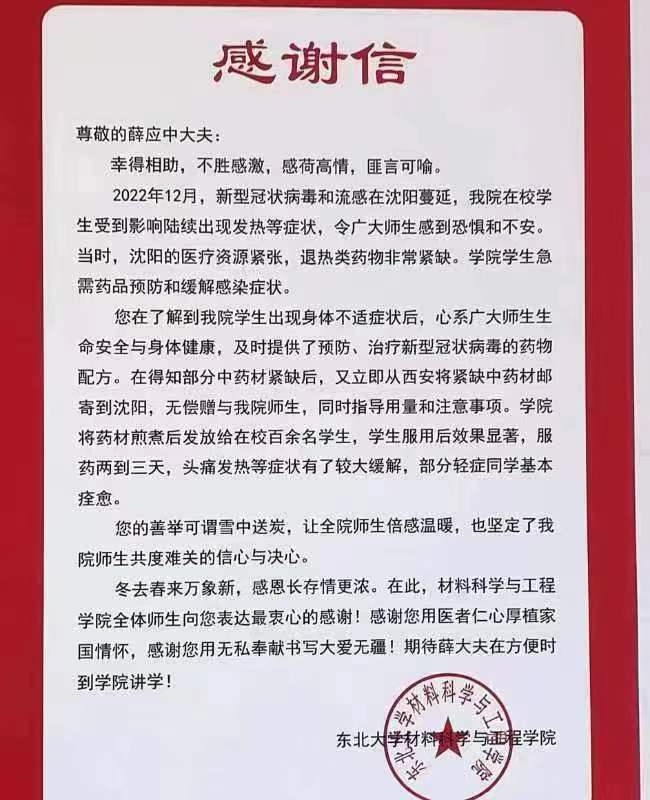

供述八: 疫情期間各大醫院大門緊閉,連感冒藥都不讓賣。各類患者救告無門,我救治了四十多人,這些人后來無一人感染。這些行為都是在我家里發處方完成的。或者就在車上為患者診脈。東北大學材料學院數百師生也得我救助,院長秦高梧稱我“先生高風,令人感佩。”

供述九: 在莫斯科地鐵站救助因飲酒風寒之故昏迷的路人,清醒后向我致謝。多年前在去新疆的火車上也曾救助乘客。

供述十: 救治被各大醫院宣告無藥可治的煙曲霉真菌患者。診治場所:我家和患者家。幾個月后去醫院復查,老人已徹底痊愈。現仍健在。

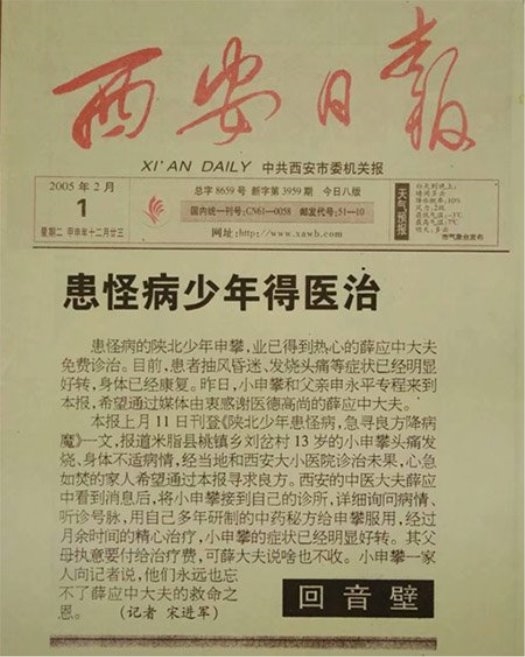

供述十一: 2005年,陜北少年申攀因無名怪病在榆林地區、西安結核醫院、交大醫院治療,又從軍大轉到北京協和醫院等五家大醫院治療,先后花了27萬,報了病危。回西安后,我免費給治療,三五付藥燒退,醫院20多次抽髓化驗造成的后遺癥,我又免費治療,三個月而痊愈,現在再無復發。診療地點:陜北窯洞,患者家中。

供述十二: 蘇連葉:惡性神經纖維瘤病例 我叫蘇連葉,在西安國棉三廠工作。2001年3月12日,在洗澡時于大腿左側發現了有一個小疙瘩,摸上去有滑動感,突然心里有了一種不祥的感覺。 第二天就到國棉廠醫院去問診。大夫認為是囊腫,住院14天后,在大夫的建議下進行了手術。手術時發現都是一些絮絮狀的東西,沒有辦法切得很干凈,大夫說這些東西很不好,讓我要有心理準備。術后四五個小時做了活檢,認定是神經纖維瘤,是惡性腫瘤。 當時心理很緊張,覺得自己得了絕癥,恐怕是過不了這一關了。大夫建議我進行化療,這樣我們全家都面臨著一個重大的選擇。因為我有一個親戚在化療后神經系統壞死,生不如死的慘狀記憶猶新,這讓我們心里都充滿了恐懼。 大夫一再做我們的工作,暗示我們如果不做化療,將是我們將永遠后悔的選擇。但很快我們就下了決心,無論如何不化療,而是想盡其他方法把病情徹底地控制住。 于是,我們又到西安四醫大進行檢查,打了一些抗腫瘤的針,但沒多久,就遇到了一些問題。因為退休后生活困難,而住院治療的費用又很昂貴;如果時間一長,我們肯定承受不起。我們全家心里都沉甸甸的,不知道怎樣面對以后的日子。 幸好不久,就遇到了薛應中大夫。薛大夫對我沒做化療表示贊許,告訴我們說人的自身不能衰竭,現在很多醫院為了追求經濟效益多次抽血,用各種看似先進的儀器進行檢查,更不用提多次手術和化療,這些對人體正氣的損傷和危害都是難以盡數的。 同時,他一再堅定地表示我的病肯定能治好,讓我們一家慢慢都有了信心。后來我意識到,薛大夫帶給我們的樂觀精神是多么可貴;因為相當一部分癌癥患者,都是被嚇死的,這樣的情況薛大夫見得太多了,所以他先在精神上放下了我們的負擔,也讓治療在更好的心理環境下進行。 每過五天,薛大夫就會給我進行針灸治療,然后給我服用他配制的中藥,就這樣過了一兩年。我心里早就沒了負擔,甚至不太想病的事;我們家正常的生活都逐漸恢復了原態。 我看著女兒成家立業,看著小外孫出生,看著孩子一天天的長大很知足。 不知不覺又過了很久;到2009年2月,薛大夫到我家里來回訪,我幾乎已經忘了我曾是一個病人這回事;我對薛大夫講,我現在和正常人基本一樣,沒有什么不舒服的感覺。薛大夫臉上的笑容,讓我終生難忘。

供述十三: 王芹:肝硬化病例 我叫王芹,陜西省西安市高陵縣通遠鎮人,今年60歲,退休教師。 我于2007年突覺得間斷性上腹脹,并時常伴有發熱、泛酸、嘔吐等非常不適的癥狀。當時由于還在崗位工作繁忙,未予以重視,隨后幾天出現了柏油樣大便,就診于當地醫院,主治大夫按照“上消化道出血”給予“對癥治療”,一周后病情并未好轉,且高燒不退,體溫最高達39℃—41℃,家人當即又將我轉入西安市第四軍醫大學唐都醫院就診,經診斷,我的病情為“肝硬化失代償期,門靜脈栓子形成”,醫院當時給予保肝對癥治療,癥狀好轉后,由于醫院費用太高,無法再繼續負擔,所以就要求出院。 出院后不到2周,我又感覺腹脹、惡心、嘔吐、高燒。無奈被再次送入唐都醫院,當即就被醫生下發了病危通知書,并且又做了各項檢查,僅檢查費用就高達5000余元,即便是這樣,高燒的原因仍是未能確診,后又抽骨髓,還是沒有查出病因。 入院5天,高燒一直不退,且腹水大量增加,讓我難受得徹夜不能入睡,褲子都提不上去。當時主治醫生建議抽水治療。和我同病房有位病友告訴我說:“你絕對不能抽水,我就是因為腹脹抽水,今天抽了舒服點,過兩天肚子脹又得抽水,現在我住院還是因為腹脹來抽水的,這樣下去沒完沒了,翻來覆去,治標不治本。大夫還警告說:‘腹腔積液一次無法抽干凈,抽水時還可能引起心率失調、呼吸、心跳驟停,出現這種情況,我們將全力救治,但不能確保救治完全成功,對產生的所有不良后果和費用由患者承擔’”。 聽完病友的話,我心灰意冷,飯更是無法下咽。心想醫學如今這么發達,守著這么大這么好的三甲醫院,對我的病都只有抽腹水這一種建議,各種檢查都做遍,卻依然無法確診發燒的原因,不由得我胡思亂想,是不是得了不治之癥?覺得與其這樣到最后病治不好還落個人財兩空,不如收拾東西出院回家…… 丈夫出去給我買午飯,碰到本鄉鎮的一位熟人,他問明原由后,介紹了一位中醫——薛應中大夫,他說薛大夫家就住在唐都醫院附近,平易近人,卻是位妙手神醫,讓家人帶我去把把脈,吃些中藥或許會有好轉。 當天我們就聯系了薛大夫,經他把脈后,開了一劑中藥,他說:“你先試試看,把醫院的藥先停了。”薛大夫親自在自己家中為我煎好中藥,用礦泉水瓶裝好送到醫院門口,再三囑咐:“這瓶藥服三次,晚上一次,零晨1點鐘左右再服一次,第二天早上一次,若不管用,這劑藥就不收你的錢了。” 我丈夫避過醫生和護士,把藥送到我手中,按醫囑服下了這劑中藥,喝完后夜間小便就有三次,腹脹明顯輕松許多,高燒從39℃將至37.5℃,見此情形,我和家人當即決定出院,堅持讓薛大夫用中醫進行治療和調理。 出院后,經過薛大夫三個多月的中藥治療調理和他的中醫針灸,真的治好了我的肝硬化、肝腹水和不明真相的高燒。我這個被那么著名的三甲醫院下發病危通知書的人,是薛大夫給我了第二次生命!

2020年9月王芹近影。薛應中大夫十二三年來多次隨訪,她的健康狀況一直很好。 供述十四: 1998年初,陜西省公路局機械廠離休干部張興文,自感腸胃不舒,就服用胃舒平,后來竟一大包一大包的吃,也無濟于事,接著飯量大減,體重也減了20多斤,同時發現全身和小便發黃,渾身發癢。次年三月,他住進了西安附屬醫院,經檢查化驗,大夫說胰腺和肝膽有問題,后又到附屬二院確診,被診斷為胰腺癌,重度黃疸。他返回住進附屬一院,大夫決定做胰腺切除手術,要對四五個人體重要部位下手,并且明言前景并不樂觀。患者被醫生描述的慘烈圖景嚇住了。他堅決拒絕手術,經朋友介紹,請薛大夫為之治療。 薛大夫見到張興文時,患者全身皮膚鞏膜黃染,發庠,腹疼,渾身無力,精神已近垮掉。薛大夫為之做了不少思想工作,開了五副中藥,要求按時吃藥,并按要求針刺。服藥后張興文感覺良好,黃疸減退,腹脹減輕,疼痛緩解,飲食增加。薛大夫根據病情,藥物加減變化,服用三個月后,癥狀基本消失。又堅持治療兩個月,去醫院檢查,身體基本正常。按醫院的說法,患者能活幾個月到半年就很不錯了。后來一晃八年過去,期間單位幾次組織老干部體檢,張興文一切都很正常。后來老人活到90歲而壽終。病情再未復發。

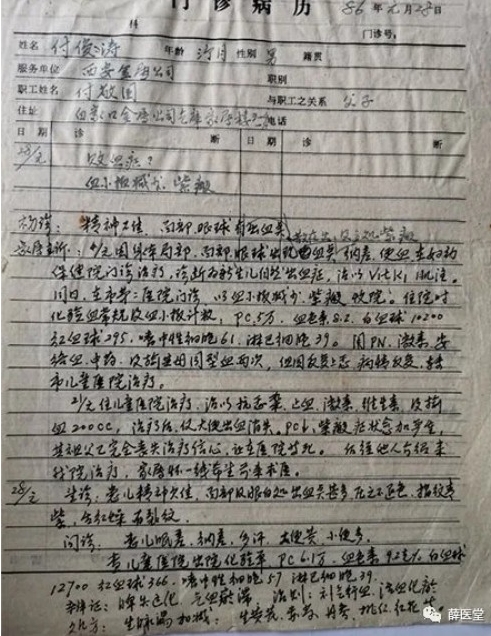

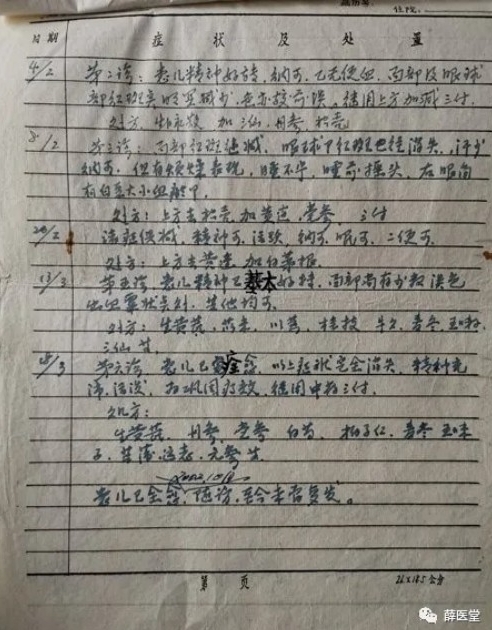

2007年,胰腺癌患者張興文病愈后向薛大夫贈送錦旗 供述十五: 1986年1月4日,剛做父親不久的付靜國發現其僅三個月大的孩子付俊濤面部眼球及身體多處呈現紫斑和出血點,在陜西省婦幼保健院被診斷為新生兒出血癥,父母因無法接受這樣的現實,同日又去西安市第二醫院門診治療,化驗結果是:血小板5萬,紅細胞295萬,中性61,淋巴39%,血色素8.2克%,白細胞1.02萬。住院治療用西藥、中藥及輸入其母親血液兩次,因為小兒反復感冒,于1月21日轉入西安市兒童醫院住院治療,用抗生素、激素、維生素及輸血治療,隨后發生大便出血,紫斑越來越多,繼而發燒,昏迷,不食。 一位女醫生把家屬叫到辦公室說,孩子的病很難治好,算了! 并安慰孩子的母親說你還年輕,還可以再生。孩子的家人悲痛欲絕,如果將自己活生生的孩子拋棄,他們是無論如何也做不到的。醫院要求抽脊髓檢查,被家屬拒絕,因而醫院要求患者出院。萬般無奈之下,經人介紹,就抱著最后一絲希望,找到薛應中大夫治療。 初診時,小兒昏迷不醒,面部、全身斑點,出血點較多,身上汗多,不食,小便黃,指紋青紫,舌質紅,苔薄黃。市兒童醫院的化驗單顯示:血小板6.1萬,血色素9.2克%,白細胞1.27萬,紅細胞366萬,中性57%,淋巴39%。 經過薛應中大夫二十天的精心治療,患兒癥狀已經完全消失,精神充沛活潑。當孩子得救時,傅靜國熱淚縱橫,感激之情,難以言表。

1986年出生僅三個月患新生兒出血癥的付俊濤(左) 長大后與薛大夫合影(攝于2008年) 2005年,薛大夫走訪病人時,看到孩子身體一直健康,后來還考上了大學。2009年9月起參加工作,病情再無復發。

供述十六: 薛應中先生與四位患者的故事 (一) 2003年元月13日,薛大夫被患者弟弟邀請去西安市中心醫院出診,給六十歲的楊姓哥哥治病。 這是一位擔任過重要工作崗位——省委秘書長的病人,遵照家屬意見,這里姑隱其名。 這位被報病危的患者,他已經連續一周,發燒39.8度,咽喉阻塞,吐字不清,呼吸困難,下肢浮腫,視物不清,排尿靠插管,呼吸靠吸氧來維持生命。 家屬告訴薛大夫,這位患者體檢查出肝癌后期,已實施兩次介入療法,引起肝破裂出血,重度黃疸,醫院定為三級肝昏迷,坦言已無法再治,并斷言至多能活三天,讓家屬準備后事。 患者家屬心有不甘,輾轉找到薛應中求診。薛大夫詳細診斷病情后,認為病人有救,給病人開了藥;當晚服第一劑,發燒降至38度,服第二劑,神志清醒,攙扶能坐起。一家人驚喜過望,三日之后,派人告之薛大夫,說患者體溫已降至36度,黃疸已退,精神好轉。 第四天,患者因在醫院繼續掛吊針、吸氧,體溫又升至38度。 薛大夫趕到后,當天在原方基礎上加了幾味藥,18日服中藥后燒退,咳出三口頑痰,能吃一碗稀飯,取掉排尿管,能下床自己上廁所。 不久,患者在醫院化驗,有幾項指標竟然恢復正常,只有血小板偏低。患者神志漸漸清醒,知道化驗結果后,心情愉快,一夜未眠,第二天精神照常很好。 如此柳暗花明,應當有一個好的結局了;但病人家屬卻因病人病情好轉,把生之希望又投給了他們心底更信任的“權威醫院”。薛大夫盡了告之義務后,當天女媳將岳父送到省醫院輸血,病人姐姐又打電話讓薛大夫去急救一次,因薛大夫在外地,未能及時趕回。后來的事,也就無力回天了。薛大夫從元月13日治療到2月26日去世,共存活了43天。 大多數病人找中醫,往往是在各大醫院束手無策的情況下做出的選擇。情況稍有好轉,還未穩定,竟然紛紛忙不迭地掉頭而去,又去找那個省醫院,直到加速將患者送上死亡之路。 薛應中大夫與患者及家屬接觸時間久了,對他們的想法和做法早就已經了然于胸,見怪不怪,對病人和家屬,他除了憐憫,并無慍怒之心。他只是對現在各大醫院里的亂象憂心不已。病人胡亂投醫,醫生隨意用藥,濫用毒副作用較大的治療方法,給患者造成嚴重的傷害。本來可以延長生命,卻非要動不合理、不必要的手術,讓病人元氣大傷;本來為提高療效而加大劑量,卻對人體構成了致命性的傷害;手術后本來可以悉心調養,卻為了消滅體內殘存的癌細胞而進行化療,結果邊化療邊出現復發和轉移;為了減輕痛苦,卻因治療的毒副作用又增加了新的痛苦;本想是要健康,卻手術、放療、化療一起上,結果病人死亡得更快……血的教訓比比皆是,但我們為什么不能吸取教訓呢? (二) 第二位患者,也是一位醫生,是省婦幼保健院的主任醫師,研究生學歷,婦科專家。薛大夫向其親屬打電話征求意見,親屬表示可以把病人治病的過程公開,不公布名字就好。下文我們就稱其為張醫生。 張醫生于2007年患上卵巢癌,查出來的時候就是晚期。動了兩次手術,不久大面積惡化轉移,據親友說,她進行了三十八次化療,求生的愿望和毅力令人動容。作為全國頂尖的婦科專家,張醫生本人在自己的職業生涯里,也做過多次同類手術。 張醫生的家人為了給她治病,前后花了二百萬,家里東西都變賣了不少。 張醫生在西安某附屬醫院治療時,注射多種針劑,一次十幾萬,打了四次,沒有一點作用,病情一直在惡化。 在見到薛大夫之前,張醫生對中醫無比抵觸。她有自己的專業自信。在治了一年后,她仍堅決不看中醫。隨著病情漸重,到醫院的次數越來越多,肚子脹,腸梗阻,久治不愈。 給她治病的,很多都是專家、科室主任,有的就是她的大學同學。后來,化療次數越來越多,卻每況愈下。 病人沒有信心了,專家們也坦承沒有辦法了。對親屬說,回去吧,可能還有兩三個月。也可能是一個月。準備后事吧。幾天后,其同學也對張醫生實言相告:“你我都是學醫的,沒必要瞞你,你出院吧。” 出院后,張醫生淚流滿面。她的丈夫也肝腸寸斷。天黑了,兩個人好象坐在人世間最絕望的邊緣。本院同事張邁學這時打電話來,建議去看看中醫,最后試一下。病人哭著同意了。 薛大夫此時在咸陽,當張醫生被抬到薛大夫的樓下時,病人已是腹脹如鼓,滿肚子都是腫瘤,滴水難進,整個人都像攝了魂一般。 在薛大夫的精心調養下,張醫生的病情開始穩定,一晃,好幾個月過去了。病人的心情也隨之穩定,她能夠坐在丈夫的車上,到附近轉一轉,大家心里都生出了隱約的希望。 但是就在這時候,身為西醫專家的同學、同事,又多次勸她繼續化療,張醫生又有所動搖。她沒有聽從薛大夫和丈夫的勸告,又回到醫院進行化療。 最后的結果,是病情又很快加重。腫瘤迅速轉移。 最后時刻,她才痛苦地對丈夫說,自己認識薛大夫太晚,省悟的太晚了。但這遲來的悔恨,已無法挽回自己的生命。 不久,張醫生去世了。那一年,她剛49歲。 薛大夫的心情也說不出地復雜。他反復和病人與家屬說過,張醫生的病,由他來長期調理,是有把握的。薛大夫治過不少類似的疑難重癥,經驗豐富,有的病即使是器質性的病變,也并非全然不可逆轉。但事已至此,已無力回天。 張醫生去世時的慘狀,已是無法描述。張醫生的丈夫慢慢也接受現實,后來常對人說:薛大夫功不可沒。在薛大夫的救治下,妻子又在較好的狀態下,存活了一年零兩個月。 但是,薛大夫永遠忘不了張醫生最后那雙淚長流、痛苦不已的樣子 (三) 第三位患者名叫姚毅,原是駐蘇參贊,蘇聯分裂后回國,周總理親自接見并合影留念。后來分配到汽車配廠任黨委書記,文化大革命時期遭受批斗,肝區經常疼痛。74年5月病情加重,找薛大夫用中藥治療,每次服用中藥后,病情好轉,疼痛緩解,連續六年照常上班。鄧小平上臺后,原駐蘇大使館人員一律返回。姚書記回京后,首先讓檢查身體,北京部隊醫院查出是肝癌。在北京服用中藥一個月后,大小便困難,腹脹如臌。急速坐飛機回西安。薛大夫用中藥加針灸,另外用蔥節加中藥炒熱,裝上布袋熱敷腹部,每治一次小便一次,腹脹減輕,疼痛已緩解,大便已暢通,每頓還能吃一碗飯。正在治療時,從北京外交部來了兩個人,問薛大夫能不能保證治好?薛大夫當時只能回答保證不了。他們就把姚書記送到唐都醫院,經過多次檢查,輸液、化療,服用西藥,病情趆來越加重,有時疼痛難忍,連床單都撕成片,半個月后,人就去世了。 不少疾病遍試現有的高級、精密儀器,然而其檢測結果,往往仍令人一頭霧水,或雖能診斷而不能治療。昂貴的檢查費和藥費,令患者越來越有“生不起病”甚至“死不起”之嘆。這也給我們反復提醒,薛大夫更是呼吁人們沖破以往治大病的觀念,不要在“走投無路”的時候,才想起中醫中藥,而是要在治療早期,選擇最合適的時機介入。 (四) 大夫有一位老友,十年來,大大小小的病都會來找薛大夫,從來不進醫院的門。他就是原西安政治學院的副院長周大可將軍,是位有著赫赫軍功和很高社會威望的老革命。 據朋友回憶,2016年,周老先生據說“吃了一點過期的保健品”,之后反胃嘔吐,渾身酸困無力,他打電話讓司機開車找到薛大夫,服完七付中藥,反胃嘔吐好轉,渾身酸困減輕,又開了七付中藥,頭昏暈消失,飲食增加,渾身有力,說第二天也就是那年八月十五,要和薛大夫在一起聚聚。誰知第二天,周老先生的家人來到西安,把老人帶到醫院去檢查、治療,和薛大夫的聚會,自然就取消了。 半個月后,竟然傳來消息,周大可將軍已經病逝。 以上是我的部分罪狀,從六十年代起,我一生大多數情況下都是在家里給患者治病,治愈的患者無數,以上只是一小部分,如果不夠,我將繼續提供。我一生光明清正,現更已將生死置之度外,如果有司想要抓我,隨時恭候。我一生奮斗,都為中醫,最后因中醫殉難殉道,死得其所,不亦快哉! 關于在民間中醫家里搶救治愈孩子的全過程 作者:何花

回憶起往年給孩子治疾的全過程,真實經歷是歷歷在目,孩子高燒抽搐被搶救的事件,重新浮現在腦海里。 2023年3月3日因孩子于凌晨四點多高燒抽搐,無知覺時間過長,體質虛弱,于是苦心求助薛大夫給予臨時救治。 凌晨五點左右,我們驅車來到薛大夫家里,等待薛大夫給孩子進行救治。 薛大夫見到我們,連忙給孩子面診把脈,隨即又很快給孩子開了藥方,然后囑咐我們,孩子能緩解過來就無礙了,不要過度擔心,回去后要照顧好孩子,只要孩子的大便通了,他的燒就能退下來,不要讓孩子受涼,讓體弱的孩子多休息。 之后,便對我們說,時間不早了,我要去上班了。于是,薛大夫挎上包,換了鞋,便走出了家門。看著這堅強高大的背影,不僅讓人肅然起敬,我懷著無比感激的心情,心里默默祈禱:薛大夫好人一生平安! 孩子持續服用中藥,于3月5日體溫恢復正常,身體痊愈,在家休養至3月12日正常入校學習。 現在想來,當時若不是我們選擇正確的就醫之路,且之前薛大夫用幾付中藥就能幫孩子度過危險難關,我們才會再次叨擾請求薛大夫救治孩子。如果西醫院真能治好孩子,孩子早就不會受這么多苦了,我們也是因為尋到了醫術高超,堅持用純正中醫藥救死扶傷的薛大夫,我們的生命才有了一線生機。 后來才知道,薛大夫為了工作,常年都是起早貪黑,沒有休息時間。我從治疾之時,就一直很感恩,也很慚愧,在大家本該休息的時間,叨擾薛大夫的安寧。也明白了薛大夫始終不顧自身安危,堅定的走在純中醫藥救治患者的道路上,不管身居何處,以生命為重,以人為本,救死扶傷,不懼黑暗,向大醫精誠的薛應中大夫致敬! 著名作家田信軍讀后感 莫讓無端打壓傷了中醫傳承之脈 •人言 2024年10月31日,中國寶貝級名老中醫大師薛應中老先生,因在家中救治一名從安康趕來的病患者,卻被西安市蓮湖區衛計綜合監督所及社區有關人員等徑直入門視為非法行醫,進行打壓。這一事件,令年已82歲高齡的名老中醫薛應中老先生悲憤欲絕,為此他連夜奮筆疾書,寫下了《我,愿做中醫的殉難者——一位82歲老中醫的“呈堂證供”》一文。此文很快便在“中媒頭條|國家級媒體推介平臺首頁”、“東方快訊_資訊新媒體頭條”等五十多家網媒得到全文刊發,其反響之強烈令人震驚。僅2024-11-05 16:00該文在“東方快訊”的 瀏覽量就高達9877532 次。 文章看后,令人怵目驚心。老天爺啊,連大名鼎鼎、在中醫道路上已經從業60多年、救助病患者不計其數,並曾先后被《人民日報》、《陜西日報》、《西安日報》、《西安晚報》等近百家紙媒網媒宣傳報道過的名老中醫大家薛應中老先生,都敢定為非法行醫,這些跳樑小丑,這些欺下奉上的小小螻蟻也真是膽大包天。他們無視國家方針政策,違背黨和國家對中醫藥事業的基本方針,刻意阻撓扼制中醫發展?究竟是想干什么,他們想欺世滅祖嗎?他們想叛黨忘國嗎?所謂法安天下,德潤人心,這些無德之人,若再在其位,還如何言以執法、行天下?建議有關上級單位,對這些蛀蟲立刻進行嚴查,並糾出幕后黑手,看看他們究竟有何巨心?! 在醫學的廣袤天地里,中醫以其源遠流長的歷史和獨特的療效閃耀著璀璨光芒,而名老中醫更是這其中的瑰寶,承載著無數的經驗智慧與中醫文化的精髓。然而,令人痛心疾首的是,西安市蓮湖區及某社區部分基層衛監人員卻陷入了無端打壓名老中醫人員的錯誤行徑之中。 名老中醫們往往憑借著多年的臨床實踐,摸索出一套套行之有效的診療方法,這些方法或許不完全符合現代西醫標準化的監管框架,但卻在中醫理論體系里有著深厚的根基和顯著的療效。他們以望聞問切為手段,以辨證論治為核心,為無數患者緩解病痛、帶去希望。可是,一些衛基層監人員在執行監管職能時,缺乏對中醫特殊性的深入理解和尊重,機械地套用西醫監管模式,對名老中醫的診療場所、用藥規范等方面吹毛求疵。 眾所周知,咱們國家的中醫藥,是中華醫學的瑰寶,是古人醫學知識技術的結晶。中醫看病,只憑一根銀針、一個脈帎、一個搗藥罐足矣。不輔助任何醫療器械,僅憑一雙眼,一個鼻子,一張口,一雙手,通過望聞問切,就能救死除患。 “望”,即通過觀察患者的神色形態,比如觀察面色是否紅潤光澤或萎黃黯淡,眼神是否有神或呆滯,形體是肥胖臃腫還是消瘦憔悴,以及舌苔的顏色、質地、潤燥等,從這些外在表象中探尋身體內部的變化線索。“聞”,包括聞氣味與聽聲音。醫生憑借敏銳的嗅覺感知患者身上散發的氣味,如口臭可能暗示脾胃有熱,體臭可能與某些臟腑功能失調相關;同時仔細聆聽患者的聲音,咳嗽聲是清脆還是沉悶,呼吸聲是否急促或微弱,言語聲的高低、強弱與清濁等,都能為判斷病情提供依據。“問”,則是耐心地與患者交流,詢問病癥的起始時間、發展過程、癥狀表現,如是否有疼痛,疼痛的部位、性質、程度、誘因,以及患者的飲食起居習慣、既往病史、家族病史等,全面了解病情的來龍去脈。“切”,也就是脈診,醫生將手指輕按在患者手腕的寸關尺部位,感受脈搏的跳動頻率、節律、力度、粗細、流利度等,從脈象的弦、滑、澀、沉、浮等不同特征中解讀人體氣血陰陽的盛衰與臟腑經絡的虛實狀況。 中醫看病場所具有獨特的靈活性與便利性,不少名老中醫心懷仁心仁德,處處為患者著想。有的老中醫會在自己家中開設簡易診所,患者無需經歷繁瑣的掛號、候診流程,一個電話預約,便能在熟悉而溫馨的環境中接受診療。還有些中醫會應患者請求,前往偏遠山區或行動不便患者的家中出診,山路崎嶇、路途遙遠都阻擋不了他們救死扶傷的腳步,這種上門服務極大地節省了患者的就醫時間與精力,尤其是對于那些重病在床、出行困難的患者而言,無疑是雪中送炭。更有中醫在社區的小角落、街邊的臨時義診點為周邊居民免費看病,一把脈、一觀舌象,便能迅速判斷病情并給予初步的治療建議或養生指導,讓中醫的便捷觸手可及,使更多人受益于傳統醫學的魅力。 然而,西安市蓮湖區衛計綜合監督所及某社區的一些基層人員在執行監管職能時,因缺乏對中醫特殊性的深入理解和尊重,機械地套用西醫監管模式,對名老中醫薛應中在家的診療場所等方面吹毛求疵。 名老中醫大家薛應中,可以說是陜西乃自全國的中醫界的領軍人物之一。老先生是陜西藍田人。自1957年母親去世時起,他便恪守慈母遺訓,發愿懸壺,于1958年參加工作后,先后到西安軍工第三醫院、西安鐵路醫院、西安中醫院、紡織醫院學習實踐,對晉唐明清醫家及近代醫林著作,尤其博覽精研,形成了自己以"三辯六治"為核心的理論體系與施治方略。從醫六十余載,老先生嚴格實踐中醫,親歷親為,身體力行;積數十年臨床實戰之功,治愈患者無數,對疑難重癥,既循法而治,又不拘泥成法,得心應手,頗多建樹。有多項國家專利,臨床治愈患者成千上萬,包括諸多讓各大醫院和專家教授們業已束手無策的胰腺癌、肝癌、軟骨癌、乳腺瘤、尿毒癥、膀胱癌、肺癌、腎衰竭、中風等,是治療急危重癥、疑難雜癥的名家。薛老至今82歲高齡,仍每天工作十個小時以上,接診病患者數十名,救病人危亡于頃刻,為無數患者帶來健康和生的希望。其事跡被《人民日報》《中國報道》《陜西日報》《西安日報》等近百家紙媒網媒爭相報道,榮獲多種級別獎牌、榮譽證書數十項。薛老一生以關注中華醫魂重鑄、復興中醫中藥為己任,其余萬事則不縈于懷。 按理說,西安市蓮湖區能住進這樣一位民間中醫高手,應該感到慶幸才對,最其碼離的近,區內無論當官的抑或平民老百姓,不管誰有病,都能近水樓臺先得“藥”,也可半夜去敲門,關鍵時刻些許還能救你一命。這倒好,蓮湖區衛計綜合監督所的一些工作人員,非但不予薛老先生以積極支持,不考量薛老身上所蘊藏的中醫文化內涵與實踐價值,以“不準在家行醫,國家不允許”為由,對薛老百般進行刁難,這無疑是給名老中醫薛應中套上了沉重的枷鎖,束縛了他發揮醫術、治病救人的手腳。這種無端打壓的行為,不僅損害了名老中醫薛應中的個人聲譽與職業發展,更讓廣大患者失去了獲得多元醫療救治的機會,阻礙了中醫文化的傳承與創新發展。 我們呼吁,西安市蓮湖區基層衛監部門在履行職責時,應秉持科學、客觀且尊重中醫傳統的態度,加強與中醫界的溝通交流,制定出既符合現代醫療管理理念又尊重中醫特色的監管規則,讓名老中醫們能夠在合理的監管環境下,繼續為守護民眾健康和傳承中醫事業貢獻力量,而不是在無端打壓的陰霾下讓中醫傳承之脈日漸式微。 所幸的是,11月8日西安市人民政府網站發布了 《西安市人民政府辦公廳關于印發中醫藥強市三年行動方案(2024—2026年)的通知》,希望蓮湖區衛計綜合監督所的工作人員好好看看,好好學習,並能深刻領會上級文件精神,深刻反省一下自己的工作到底應該怎么做。 讀《我,愿做中醫的殉道者》后有感 作者:劉海榮 實踐出真知,普通百姓徹徹實實體會到了治病方便帶來的益處。民間中醫,特別是像師父這樣德高望重、醫術精湛的老中醫,真正做到了讓病人少花錢少走彎路,把百姓的利益甚至生命放在了首位。您為此所付出的真心和辛勞又豈是不體察民情的官僚所能洞察到的,所以不分青紅皂白的胡亂給您扣上了一個私自家中行醫的罪名,他們那有真正關心過百姓疾苦,那有傾聽過百姓的心聲? 我自己當年也是跑遍了西安的各大醫院卻治不好我的病,萬念俱灰之時,經朋友介紹才遇到了師父您。當時的您早已聲名遠播,被大家尊稱為神醫。我也萬分慶幸自己能在您家中得到細心而又精準的診治,只用3個月您就治愈了我在西醫那里看了近2年都沒看好的病。真不知這么優秀、一心只為患者的中醫大夫,他究竟何罪之有?如果萬一要強行說您有錯,那錯就錯在時代發展倒退了,錯在您醫術太高超以至追尋您治病的人太多了。醫者仁心,您不忍拒絕絡繹不絕求診的病人,這些如今反到成為給您莫須有罪名的由頭,這樣的說辭豈不讓人貽笑大方!真是欲加之罪何患無辭! 讀《我,愿做中醫的殉道者》后有感 ·何 花 中醫藥是中華民族的瑰寶,承載著數千年來中華民族與疾病抗爭的智慧和經驗。它不僅為中華民族的繁衍昌盛作出了不可磨滅的貢獻,也對世界醫學的發展產生了深遠的影響。在歷史的長河中,中醫藥以其獨特的理論體系、豐富的臨床經驗和顯著的治療效果,贏得了民眾的信任和喜愛。 而就在2024年10月31日上午,已到耋耄之年,無法去患者家里回訪問診的民間名老中醫薛應中大夫,在家招待遠道而來的患者朋友,詢問其身體情況并習慣性地為其診脈,卻被突然闖進家門的幾位自稱是某某區衛生計生綜合監督所的人,由數名社區人員陪同,不容分說地予以警告:“以后不允許在家中行醫,國家不允許”,并要求星期一將薛大夫的相關證件拿去他單位。第二天,薛大夫的家人趕去后,他們又要求驗看種種證件,糾纏不休,威脅要上報,并繳納罰款,具體數額等他們商議而定。 此次社會性侮辱事件,薛大夫內心受到極大震撼,并主動發文聲明所謂的“罪責”——《我,愿做中醫的殉道者(一位82歲老中醫的“呈堂證供”)》。當我認真拜讀完文章后,才知道事情的嚴重性,也著實為薛大夫這樣敬業的名老中醫鳴不平!因為這一次基層管理人員是不請自來,到薛大夫家里,逼迫警告,宣示官威,禁止行醫,張貼告示。現在的民間中醫群體,再未得到當地基層管理部門的詳盡調查,就肆意欺辱,他們已經身處在21世紀最荒唐的鬧劇和最黑暗的悲劇之中! 我們作為曾有幸被民間名老中醫薛應中大夫醫治過疾病的患者,受益于純正中醫藥的顯著療效,懷著強烈的中國醫學文化自信,有著自愿保護民間名老中醫的強烈責任感,為表達我們對純正中醫藥事業的堅定支持,也通過此文切實反映這種惡性社會事件:陜西省西安市蓮湖區基層計衛管理部門指控民間名老中醫薛應中大夫為“非法行醫”的不公正罪責,并提出我們的建議與期盼,并呼吁全社會關注此案件,期望基層衛生管理部門能響應國家號召,真正把重視、推廣、發展和支持中醫藥的管理工作落到實處! 薛應中大夫從五六十年代行醫一直到現在,居家行醫犯法,還是頭回聽說。他已是八十二歲高齡,世事已慣,尤其是新冠疫情爆發的那幾年,不時會有一些頤指氣使的小吏到他診所,口氣強硬,說關就關,說停就停。當時,很多患者還身患重疾,診所停診,無處就醫,無法找到醫術高超的薛大夫救治頑疾,慘遭病痛折磨,只能忍受著等待診所正常營業,才勉強度過危難時刻。據了解,在沒有尋到德高望重的薛應中大夫之前,很多患者分別去過各大權威醫院就診醫治,最終卻被各醫院不同程度的過度治療,宣判死刑后驅逐出院。當大家在瀕臨等死之際,才慕名輾轉尋到民間老中醫薛大夫救治。薛大夫不顧自身安危,使用純正中醫藥危患者們緊急救治,讓大家的病情痊愈,生命重生。當被治愈患者的親朋好友出現健康問題,他們也會第一時間帶著去尋薛大夫醫治,也都能得到痊愈。 因為純正中醫藥的神奇療效,很多患者對薛大夫的高超醫術崇敬向往,對當今社會醫療環境的亂象與各大醫院醫生參差不齊的專業水平感到悲觀失望,而以生命為重的他們會放棄之前所學習的專業,不約而同的先后禮拜薛應中大夫為師,立志要跟師學會有用地純正中醫藥科學文化知識,自救救國,服務于民。薛大夫也不畏艱苦,堅持臨床時帶徒,對待學生們不僅不收取任何學費,而且傾囊相授,扶貧濟困,這樣的現象恐怕在現世間已是少有。薛大夫對中醫藥事業的發展始終全力以赴,以重鑄中華醫魂,復興中醫中藥為己任的大醫風范,無不讓人肅然起敬,緊隨學醫! 可是,倘若現在基層計衛管理者如此對待民間名老中醫,屢次頻發阻難、打壓中醫藥事業的發展,是會讓這群鐵桿中醫學生無師可跟,進而失去學習中醫藥科學文化知識的信心,失去對國家管理部門的信任,那么,如果此事再這樣任其發展,薛應中大夫還能怎樣去挽救患者的生命?還怎么去傳道授業解惑?試問,我們的中醫瑰寶將如何生生不息,綿延興旺呢? 如此仁心仁術、無私奉獻,在中醫道路上艱苦奮斗、兢兢業業60多年,脈診10余萬次,治愈危急重癥、疑難雜癥等患者不計其數,被勞苦大眾感恩戴德、奉為救苦救難的活菩薩,還曾經先后被《人民日報》、《陜西日報》、《西安日報》、《西安晚報》等數千家紙媒、網媒宣傳報道過的名老中醫大家薛應中大夫,卻被當地基層計衛管理部門,認定為“非法行醫”的罪責,并禁止其居家診療服務,禁止隨地急救生命的規定,這樣的禁令實在違背了中國幾千年來,中醫人救死扶傷、以人為本,以生命為重的恒定規律! 細思極恐,如果上級單位任憑基層管理部門屢次出現如此蠻橫的管理行為,將會繼續導致基層老百姓就醫難,就醫貴等問題;危急重癥的患者如不能及時得到純正中醫藥的幫助與救治,他們的生命是不可能茍活在當今危機重重的時代里! “家是中醫診療最合適的場所,不論是在患者家里還是在醫生家里,居家診治是中醫理論中核心的一部分。家乃人類生存、德性之本源。沒有冰冷強勢的醫學技術和交易型、投機型的醫患關系,家的氣氛有助于患者康復,醫者患者一對一,無外人打擾,患者的隱私也得到最好的保護。何況古代的中醫,從來都不是官醫,哪來固定診治地點一說,因地制宜,隨順方便,一切為病家著想,患者適意,醫者便心安。建國初,諸多民間中醫在鄉里行醫,就在自己家中,哪怕在村口土路邊搭個窩棚,患者依然會滿懷信任地投奔而去,尋醫問藥。” 在陜西西安,倘若沒有像民間中醫薛應中大夫這樣醫術精湛、不顧自身安危,為民解難、救死扶傷、初心難改的執著堅守,我們這些曾被治愈過的萬千平民百姓,是不會享有如此高超的醫術,如此療效顯著且便捷利民的醫療服務方式去治愈頑疾的,我們期待國家管理部門能洞察秋毫,切實維護我們平民百姓自由就醫的合法權益!我們被陜西省西安市蓮湖區基層計衛管理部門對中醫藥發展政策的荒謬認知,感到極為震驚;基層管理人員罔顧國家對中醫藥事業發展的支持政策,無知的所作所為也令人怵目驚心。他們制定的相關規定,視民眾患者的生命如草芥,他們有何能力成為百姓的“父母官”?我們建議有關部門對這些無視國家方針政策,刻意阻撓扼制中醫發展的行為,進行深入調查,并嚴肅查處,糾出幕后主使,看看他們究竟有何居心? 據社會現象反映,現基層有關部門該管的不管,不該管的蠻橫禁止,導致民生問題頻頻出現,管理者卻不能及時運用合理的方法完善的解決問題。最后只聽之片面之詞,秉著一刀切的蠻橫觀念,切除老百姓對生存性命的希望,切斷了民眾最后的救命稻草,切完中國人對國家的信任之感,切滅了國之瑰寶——中華醫魂的興旺之火! 我們在此請求國家相關管理部門能將此事給予高度重視與深入調查,還中國醫學一世清白,使純正中醫藥文化事業薪火相傳、萬世流芳;讓仁心仁術的民間中醫人能繼續剛正不阿的懸壺濟世、為民造福;祈愿救死扶傷而含冤受辱的中醫事件盡快沉冤昭雪、大道無私! 我們深知中國醫學對于中國人的生命與國家的興衰至關重要,希望國家相關部門能聽到我們迫切的呼喊,重視我們對社會惡性事件的反映與建議,采取更有效的措施支持民間名老中醫的行醫工作,讓每位民眾都能享受到純正中國中醫藥學的簡、驗、便、廉的醫療方式。 我們堅信,中醫藥作為中華民族的瑰寶,有著廣闊的發展前景和巨大的發展潛力。在全社會的共同努力下,純正中醫藥科學文化一定能夠煥發出新的活力,為人類的健康事業作出更大的貢獻。 最后,我們再次表達對純正中醫藥的堅定支持,并呼吁相關部門能夠高度重視純正中醫藥的發展,盡快采取積極有效的措施,推動中醫藥事業在基層地區的繁榮發展,綿延不絕,我們靜盼佳音! (責任編輯:Doctor001) |